L’une des trouvailles du festival est assurément Rammbock, premier film du jeune réalisateur allemand Marvin Kren. Michael arrive à Berlin pour rendre visite à son ex-petite amie, Gabie, afin de la reconquérir et de lui rendre les clés de son appartement. Alors qu’il entre chez elle, Michael est attaqué par des zombies ; aidé par un jeune plombier, Harper, Michael parvient à repousser les créatures ; tous deux vont devoir unir leurs forces pour survivre.Variation autour du film de zombies (des personnages font face à une situation d’exception constituée par l’irruption de zombies dans leur environnement), Rammbock suit les traces de ses glorieux aînés, démontrant que Kren a parfaitement su digérer ses influences. Or, au sein du genre que constitue le film de zombies, extrêmement balisé et codifié, il est rare qu’un long-métrage tire son épingle du jeu ; c’est le cas de Rammbock, dont la sécheresse, l’efficacité, ainsi que la précision de la mise en scène, hissent directement le film au-dessus des productions actuelles.

En raison de son extrême brièveté – le film ne dure que 64 minutes – Rammbock évite toute digression scénaristique. Se focalisant sur les aspects fondamentaux définissant son récit, Marvin Kren trouve toujours le ton juste. Son cinéma est sec, frontal, sans concession. Son sens du cadrage est juste ; chacune des scènes qu’il met en scène est parfaitement lisible. Son travail sur l’espace est précis et rigoureux – Kren parvient, avec beaucoup de rigueur, à jouer sur l’enfermement inhérent au récit, celui-ci se déroulant exclusivement dans l’immeuble de Gabie. Le travail sur l’espace fait d’ailleurs davantage penser à Fenêtre sur cour qu’à un film de zombie – une influence hitchcockienne que le réalisateur revendique ouvertement. De plus, le film est teinté d’une couleur froide, intentionnellement monotone, très « Allemagne de l'Est », qui lui confère une tonalité nostalgique propre à lui.

Décidément, le passé est la grande affaire du cinéma germanique. Que ce soit dans La Chute, Le Ruban blanc ou dans Tannöd, présenté dans le cadre du Festival, chacun des réalisateurs s’attaque, soit de façon directe et frontale, soit de manière symbolique et suggérée, à l’histoire allemande et aux origines d’une certaine forme de totalitarisme. Alors qu’Haneke, dans Le Ruban blanc, s’intéressait aux racines du mal dans une petite communauté autrichienne, insistant en filigrane sur l’épisode du nazisme, Tannöd dresse un constat sordide quant à la noirceur de la condition humaine, brossant le portrait d’une communauté belliqueuse et xénophobe dans une petite bourgade suisse durant les années 50. Katrin se rend dans un village isolé pour assister aux funérailles de sa propre mère. Elle loge près de la ferme des Danner où, deux années auparavant, une famille entière a été assassinée. De lourds secrets remontent à la surface ; une forme de culpabilité collective se dessine peu à peu.

Le film de Bettina Oberli est imprégné d’une noirceur pesante, insistant, lors de chaque séquence, sur la culpabilité inhérente à l’être humain. Reprenant à son compte l'idée rousseauiste selon laquelle le mal naît du rapport à autrui, c’est-à-dire du lien social, Tannöd brosse le portrait d’une communauté dont la méchanceté semble consubstantielle au rapport liant les individus la constituant. Rien ne peut être sauvé ; chaque individu, du fait de son rapport à autrui, est contaminé par le mal. Brossant le tableau d’êtres humains condamnés à l’errance dans le mal, contaminés qu’ils sont par le pêché, Tannöd est hanté par les mêmes problématiques que celles jalonnant l’œuvre d’Abel Ferrara, notamment dans The Addiction : « ce n’est pas parce que nous faisons le mal que nous sommes mauvais ; c’est parce que nous sommes mauvais que nous faisons le mal », énonçait déjà en substance Ferrara. Cependant, en forçant le trait, en s’attardant lors de chaque séquence sur la noirceur de l’Homme, Bettina Oberli oublie de prendre de la distance et opte pour une approche dont le pessimisme ne semble jamais légitimé ou justifié. Bref, un film correctement réalisé, mais dont l’approche sombre et traumatisante semble démonstrative et forcée.

Malheureusement, les deux films français en compétition constituent autant de déceptions. La meute, premier film de Franck Richard, est une sorte de Massacre à la tronçonneuse à la française. Une jeune femme, Charlotte, se trouve confrontée à une famille de fous dangereux dans un camping crasseux et nauséabond. Film d’horreur réaliste situé au cœur d’une région industrielle miséreuse, La meute est une œuvre bancale, jalonnée de dialogues qui, jouant la carte du comique, se révèlent la plupart du temps très peu appropriés. De surcroît, le réalisateur n’exploite pas suffisamment le matériau qu’il possède entre ses mains et s’en tient au déploiement des archétypes propres à ce type de récit de genre. S’ensuit un long-métrage correct mais inutile, sans direction clairement identifiable, oscillant sans cesse entre comique et horreur. Tributaire d’une seconde partie franchement lourdingue, La meute est une oeuvre dispensable qui peut tout au mieux faire l’objet d’une soirée DVD, un après-midi pluvieux.

Cependant, La Meute vaut toujours mieux que Proie, mis en scène par Antoine Blossier, survival dont le récit se déroule dans une forêt provinciale française. Mal interprété, mal cadré, mal monté, Proie ressemble davantage à un téléfilm qu’à une œuvre cinématographique taillée pour le grand écran. Lesté d’un scénario démonstratif, dont le discours pseudo écologique se révèle d’une lourdeur effroyable, tributaire d’une réalisation navrante, mal interprété, Proie est un film à oublier, une œuvre qui ne permet en aucun cas de relever le niveau du cinéma de genre français.

L’un des films les plus attendus du Festival, nanti d’une réputation flatteuse, était naturellement Monsters, premier long-métrage de Gareth Edwards. Une sonde de la NASA s’écrase au-dessus de l’Amérique centrale ; de nouvelles formes de vie apparaissent et la moitié du Mexique est placée en quarantaine. Six ans plus tard, un journaliste des Etats-Unis et une touriste américaine se trouvent dans l’obligation de traverser la zone contaminée pour rentrer aux pays. Si la mise en scène du film est irréprochable – certaines séquences sont particulièrement belles et démontrent toutes les qualités du jeune réalisateur anglais –, Monsters, pour des raisons de fond, est un film discutable. La première partie du film – durant laquelle les deux personnages principaux se rendent compte qu’ils doivent traverser le territoire mexicain placé en quarantaine – met beaucoup de temps à se mettre en place.

Si le réalisateur saisit parfaitement l’atmosphère inhérente à une telle situation d’exception et parvient à la retranscrire par sa mise en images, par son sens de la forme, il ne resserre pas suffisamment son récit et s’égare dans des considérations politiques superfétatoires. L’errance, pièce fondamentale du récit, est à la fois la grande qualité et le principal défaut du film d’Edwards. Si Romero, dans Diary of the Dead, se servait de la problématique de l’errance à l’œuvre dans un tel état d’exception pour interroger la condition humaine, Edwards s’en tient à un discours politique un peu trop évident et consensuel. Sa critique des Etats-Unis est par trop artificielle. Il est clair qu’Edwards est un jeune réalisateur à suivre ; espérons qu’il s’astreigne désormais à accorder autant d’intérêt au fond qu’à la forme.

Pour conclure, il faut noter que le Festival organisait cette année plusieurs rétrospectives passionnantes. D’une part, la rétrospective Italian Pop permettait de revoir quelques petites perles des années 60 et du début des années 70. La dixième victime, réalisé en 1965 par Elio Pietri, en est l’incarnation. Sorte de film d’anticipation totalement kitsch, La dixième victime est une satire sociale débridée, jouissive, à la limite du gonzo, portée par deux acteurs majeurs du vingtième siècle, Marcello Mastroianni et Ursula Andress. Un film dont l’absurdité, clairement revendiquée, est à couper le souffle.

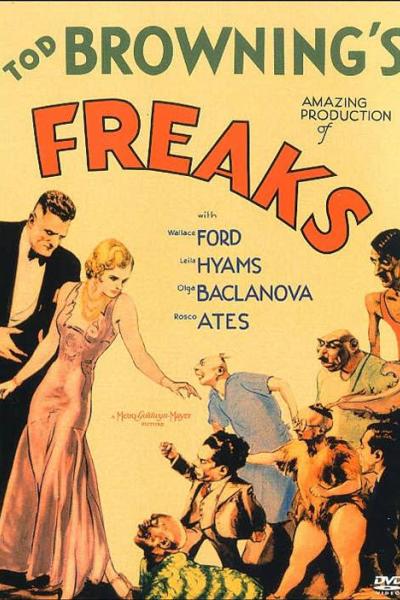

Une autre rétrospective dédiée à Val Lewton permettait de voir ou de revoir certains films fondamentaux de Jacques Tourneur ou de Mark Robson. I Walked with a Zombie, de Tourneur, constitue un beau film de possession, sorte de Rebecca hitchcockien mâtiné de rites vaudous – d’où le titre original du film, Vaudou. Long-métrage tranquille et bien léché, réalisé de main de maître par un Tourneur jouant sur les différentes tonalités et les jeux d’ombre permis par le noir et blanc, I walked with a Zombie, comme la plupart des autres films présentés dans cette section, donnait l’occasion de découvrir, sur grand écran, l’immense travail de Tourneur.

Ghislain

Le programme complet : http://www.horreur.net/news-991-festival-europeen-du-film-fantastique-de-strasbourg-2010.html

Le site du festival : http://strasbourgfestival.com/2010/

![28 Ans Plus Tard [4K Ultra HD Boîtier SteelBook limité] 28 Ans Plus Tard [4K Ultra HD Boîtier SteelBook limité]](https://www.horreur.net/sites/default/files/styles/vertical-petit/public/upload/28ansplustard_bduhd.jpg?itok=vn_bkDqH)