1984 – Critique

Une œuvre aussi marquante que dérangeante, mais un brin figée.

1984, l’adaptation du roman visionnaire de George Orwell par Michael Radford, fait partie de ces œuvres qui s’infiltrent insidieusement dans votre esprit, laissant dans leur sillage un goût métallique, celui du renoncement et de l’oppression absolue. En filmant un monde où la révolte est un crime et où la pensée elle-même est sous surveillance, Radford ne cherche pas à séduire son spectateur : il lui impose et le malmène.

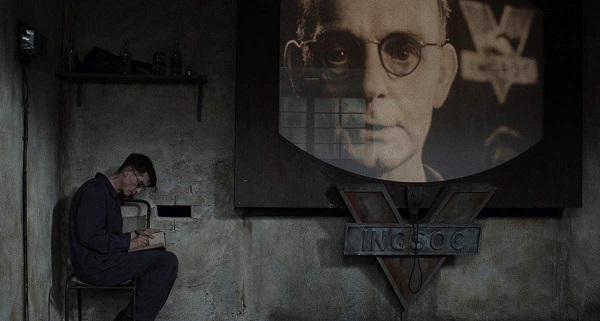

Ce qui frappe dès les premières images, c’est la froideur clinique du film. Loin de toute exubérance futuriste, 1984 présente une dystopie où l’humanité a été réduite à l’état de rouage fonctionnel. La mise en scène repose sur une esthétique délibérément aride : une photographie désaturée, signée Roger Deakins, qui plonge l’univers d’Océania dans une grisaille étouffante, entre ruines industrielles et murs défraîchis. L’image semble privée de vie, chaque plan ressemblant à une photographie d’archive d’un régime totalitaire révolu… ou pas.

Radford opte pour une mise en scène austère, presque documentaire. Il ne cherche pas l’effet-choc ou la grandiloquence, mais la banalisation du cauchemar. Loin des dystopies clinquantes du cinéma contemporain, son 1984 se veut une immersion suffocante dans une société totalitaire où la surveillance et la propagande sont devenues aussi naturelles que l’air qu’on respire.

Dès l’ouverture, le spectateur est happé par une séquence glaçante : une foule disciplinée assiste à une séance de haine collective, hurlant face à l’image d’Emmanuel Goldstein, l’ennemi du peuple désigné par le Parti. Cette scène, qui pourrait paraître théâtrale, est traitée avec un réalisme dérangeant. Les visages crispés, la ferveur mécanique des slogans scandés, le montage brut… Tout concourt à créer une sensation de malaise, d’aliénation collective. 1984 ne laisse aucune échappatoire.

La mise en scène épouse le point de vue de Winston Smith, bureaucrate anonyme incarné par un John Hurt spectral. Son visage émacié, marqué par une souffrance silencieuse, illustre la lente déshumanisation d’un homme qui ose encore penser par lui-même. Hurt excelle dans ce rôle, incarnant avec subtilité un individu écrasé par le poids d’un régime qui ne tolère pas la moindre dissidence. Son Winston est fragile, hésitant, et pourtant prêt à commettre l’ultime crime de ce monde : aimer.

Face à lui, Richard Burton, dans son dernier rôle, incarne O’Brien avec une froideur clinique. Il ne joue pas un bourreau, mais un éducateur, un prêtre de la doctrine du Parti. Son regard, à la fois détaché et perçant, traduit toute l’ambiguïté du personnage. Il ne cherche pas seulement à briser Winston, mais à le convertir, à l’amener à aimer Big Brother du plus profond de son être. Ce n’est pas un simple tortionnaire : c’est l’incarnation même de l’endoctrinement.

Si l’ambiance du film est magistralement retranscrite, 1984 souffre malgré tout de son propre respect du matériau d’origine. En cherchant à rester proche du roman, il peine parfois à transcender son récit pour offrir une expérience purement cinématographique. Là où Orwell nous plongeait dans l’intériorité tourmentée de Winston, le film se contente d’exposer les faits, laissant de côté la richesse des pensées du personnage principal (difficilement transposables à l'écran dans un film de 2h, il est vrai).

De même, certains aspects du roman sont cruellement sous-exploités. La novlangue, élément clé de l’idéologie du Parti, n’est qu’effleurée, alors qu’elle représente l'arme de contrôle fondamental dans l’univers d’Orwell. Dans le roman, la manipulation du langage est centrale : en réduisant le vocabulaire, le Parti empêche toute forme de pensée critique. Cette idée, terrifiante dans sa logique implacable, aurait certainement mérité une plus grande mise en valeur à l’écran.

Autre point de faiblesse : la romance entre Winston et Julia. Dans le livre, leur relation est le dernier bastion de l’humanité face à l’oppression. Ici, elle manque de force et d’alchimie, ce qui amoindrit l’impact émotionnel de leur tragédie. Suzanna Hamilton incarne une Julia un peu trop effacée, là où elle aurait dû représenter une bouffée d’air dans cet univers suffocant.

Malgré tout, là où le film atteint son apogée, c’est dans la scène finale. La Salle 101, lieu mythique du roman, devient ici le théâtre d’une destruction totale de l’âme humaine. Torturé, affamé, humilié, Winston finit par céder. La terreur qu’inspire cette scène ne tient pas seulement à la brutalité physique infligée au personnage, mais à l’annihilation de son individualité. Il ne s’agit pas de faire souffrir, mais de remodeler l’esprit.

Le dernier regard de Winston, vidé de toute révolte, est d’une puissance tragique inouïe. Il ne reste plus rien de lui, sinon un homme aimant Big Brother de tout son être. 1984 ne finit pas sur une explosion de révolte ou une lueur d’espoir, mais sur l’acceptation absolue du cauchemar. Et c’est ce qui en fait une œuvre aussi marquante que dérangeante.

Un Blu-ray 4K entre restauration et dénaturation

L’édition 4K de 1984 par Rimini Editions s’annonçait comme une aubaine pour redécouvrir ce monument du cinéma dystopique. La restauration est impressionnante, avec un niveau de détail accru, une propreté exemplaire et un contraste mieux maîtrisé.

Côté son, Rimini a eu l’intelligence de proposer les deux bandes-son : celle imposée par les producteurs avec la musique électronique d’Eurythmics, et celle voulue par Radford, composée par Dominic Muldowney, plus en accord avec l’esprit du film.

Les suppléments sont de grande qualité, avec notamment une interview passionnante de Michael Radford, un documentaire sur le tournage et une analyse approfondie du film par des spécialistes d’Orwell et du cinéma dystopique. Le livret de 40 pages enrichit encore l’expérience, offrant une plongée dans l’univers de l’auteur et de ses adaptations.

En conclusion, cette édition est un indispensable pour les amateurs de dystopies et de cinéma exigeant. Si certains choix de restauration sont discutables (l'image peut para$itre trop "propre"), le soin apporté aux bonus et à la remasterisation sonore en fait une sortie incontournable. Un Blu-ray à l’image du film : glacial, oppressant, et plus que jamais d’actualité.

![28 Ans Plus Tard [4K Ultra HD Boîtier SteelBook limité] 28 Ans Plus Tard [4K Ultra HD Boîtier SteelBook limité]](https://www.horreur.net/sites/default/files/styles/vertical-petit/public/upload/28ansplustard_bduhd.jpg?itok=vn_bkDqH)